Welcome to the Nippon Meteor Society

このページでは、毎月の主な流星群の紹介や観測のためのガイドを掲載しています。

日本流星研究会「四日市流星会議」、多くの方の参加で無事終了しました。

天文回報は、次の11月号が、1000号となります。会員の皆さんには、

天文回報8月号に掲載した1000号記念の思い出&アンケートをぜひお願いします。

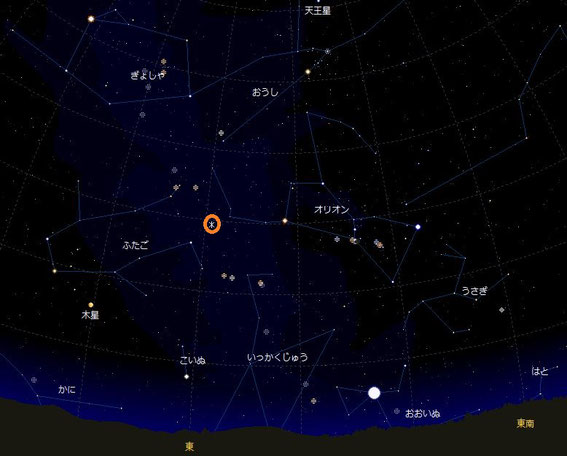

2025年10月22日 0時 東の空 オリオン座流星群の輻射点位置

(Stella Theater Lite による)

10月の流星群ガイド

10月は透明度の良い空が多くなって星を見るには最適な時期です。そして、流星の世界もにぎやかになっていきます。10月のメインは「オリオン座流星群」です。天気さえ良ければ確実に見られる現在の三大流星群の1つになっています。

オリオン群の極大は10月22日(水)頃です。その頃の輻射点は(α=96°、δ= +16°)、オリオンの振り上げている右ひじ(ふたご座の足元辺り)から速い流星が飛びます。オリオン座は22時頃、東から昇ってきますので、この頃から一晩中楽しむことができます。上の図は0時ころのオリオン座流星群の輻射点位置を示しています。<図をクリックすると拡大されます>

オリオン群は、その日でないと見られないという群ではありませんので、前後数日は十分楽しむことができるでしょう。21日が新月ですので今年は月の影響はありません。酷暑と言われた夏とは違って夜が更けるにつれて気温も下がってきます。防寒具の用意もお忘れなく。

10月の月齢

10/7(火)満月、10/14(火)下弦、10/21(水) 新月 10/30(木)上弦

10月の略歴等

10/8(水)寒露(太陽黄経195°)、

10/23(木)霜降(そうこう;太陽黄経210°)

*輻射点とは、流星がある星座の決まったあたりから四方八方に飛び出すように見える点のこと。実際には点でなく、少し面積があります。その星座の名前をとって〇〇流星群と呼びます。

流星や流星群についての用語の説明は、次のボタンをクリックしてください。

(図はStera Theater Liteを使用)

・天文回報1000号 会員アンケート 詳しい内容は8月号をご覧ください。

すでにお送りくださった方、ありがとうございました。まだの方は、以下のtextファイルをダウンロードして、電子メールの本文にコピー&ペーストしてお送りください。

<会員のみなさんへ>

・天文回報10月号は「会員の部屋」にあります。 通常会員の方もカラーで大きく見られます。

・住所やメールアドレスを変更される方は、早めに

事務局までおねがいします。

・年度途中の会員種別変更はできません。

・初心者用に[スマホで流星眼視計数観測]を

作成、使ってみてご意見をください。

--------------------------------------

≪マスコミの皆様へ≫

日本流星研究会への連絡は「お問い合わせ」のページを通してお願いします。素早い対応は難しいかもしれませんが、Web担当より連絡をさせていただきます。

---------------------------------------

『日本流星研究会』は、流星天文学の普及と観測・研究の実践、そして会員相互の親睦を図ることを目的とした任意団体で、プロの流星研究者と多くのアマチュア流星愛好家によって組織・運営されています。創立50周年を迎えました。本会への入会を考えてみえる方は、下のボタンをクリックしてください。

--------------------------------------------------

・<掲示板>に書き込みをお願いします。

・時間や出現位置など詳しい情報をお持ちの方は、掲示板のページ内の「日本流星研究会火球報告ボタン」や、<リンク集>の中にある「日本火球ネットワーク」へお願いします。

10月のその他の群の活動

かつては「10月後半になると『おうし座流星』が出現し始めます」と言われたのですが、実際にはもっと早くから出現しているようです。この群も南群と北群がありますが、10月のうちは南群が活発なようです。10月20日頃の南群の輻射点は、(α=40°δ=+12°)、北群は(α=40°δ=+18°)辺りですので、分離が難しければ、まとめて報告をいただければ結構です。この群は、ゆっくりと飛び、時に明るい火球も見ることができます。

また、10月になると忘れてはならないのが「ジャコビニ流星群」(輻射点 α=262°、δ=

+57°)です。りゅう座には、年間を通して複数の輻射点がありますので「10月りゅう座流星群」ともいわれます。極大は、8日頃です。非常にゆっくりとした流星ですので、見ることができれば貴重な記録になります。蛇足ですが、ユーミンの曲「ジャコビニ彗星の日」は1972年10月に大出現を予想されたこの流星群のことを歌っています。この年は、まったくでしたが、13年周期で活動していますので、その13年後の1985年、さらに13年後の1998年にはすばらしい出現がありました。2025年はどうでしょうか。

オリオン座流星群と同じような時期に極大を迎えるのが、「εふたご座流星群」です。極大(18日頃)の輻射点は(α=102°δ= +27°)、オリオン群の輻射点の少し北のあたりです。ぜひ合わせて観測対象にしてみてください。この欄の担当子の昨年のTV観測では、αおおいぬ群(α=92°δ=-14°)や10月いっかくじゅう群(α=102°δ=-1°)などが下旬に活動していました。

流星観測を始めてみよう

今年から流星を見るだけでなく観測をしてみたいという方には、「リンク集」の中にふさわしいHPを紹介しています。下のボタンからどうぞ!

・ 流星の部屋 (内山茂男氏)・・・・・・・眼視観測

・流星電波観測国際プロジェクト(小川 宏氏)・電波

・HRO流星電波観測の速報(杉本弘文氏)・・・・電波

・TV観測:UFOCapture情報交換web(SonotaCo氏)

・望遠鏡観測分科会(殿村泰弘氏)・・・・・・望遠鏡

詳しい眼視観測の方法や報告の用紙などは、「日本流星研究会」のページに観測支援のタブがあり、その中に[眼視観測マニュアル]がありますので、ぜひご活用ください。

(タイトルの流星写真は天文回報2016年5月号表紙 撮影 井上 弘行 氏)

<Last update 2025.9.21>

今月の情報

2024年の12月ふたご座流星群の出現状況 日本流星研究会

天文回報№992(2025-3月号)より

・眼視観測報告より

2024年のふたご座流星群は、極大期がほぼ満月にあたり、最微光星が良くない条件下での観測となりました。13/14日の一晩の観測の平均値としてZHR=約70の出現が捉えられました。

・電波観測報告より

2024年ふたご座流星群の推定ピークは、太陽黄経λ?=262°.03(12月14日6:30)頃と,過去10年平均値(λ?=262°.15)より少し早くピークを迎えました。推定ピーク値は、過去10年平均値AL=4.5に対し、Activity

Level(AL)=6.5と推定され、過去最大の値でした。国内では、ピークの頃のロングエコー数が、過去5年平均と比較すると若干多めに推移しました。特に日本時間で14日は多くなりました。

・TV観測報告より

単点観測による1台のカメラで1夜あたりの撮影流星数からは極大が2024年12月11/12~14/15日にあるようにみえる。TV観測の修正していない生データなのでこれ以上絞り込むことができない。GEMの出現数は、極大を過ぎると激減している。(個人で最も多かったのは、13/14日の354個(総流星数399個)であった)

同時流星は、2024年11月20日~12月16日(UT)の間に1,262個が得られた。この得られた同時流星を軌道計算し、まとめた。同時流星の輻射点、軌道などは昨年のものとほぼ同じで、変化がみられなかった。GEMは活発な出現が続いている。

天文回報№999(2025年10月号)を発行。クリックすると拡大して見られます。

日本流星研究会の会員の方は、下のボタンをクリックして会員の部屋に入ると回報のPDF版をダウンロードすることができます。

皆さんのご意見や観測報告、回報の感想、写真やイラストなどお送りください。次の11月号の締め切りは、10月10日(金)です。

10月の太陽黄経と 日の出入りの時刻

太陽黄経は、日本標準時0時の値、日の出入りは東経135度に近い明石市の時刻です(緯度:35° 経度:N135°)

経度1度東へ行くと日の出・入りは、約4分早くなります。西は反対です。もちろん、緯度、標高によっても少し変わります。 <国立天文台HPより J.2000.0>

オリオン群の極大期の1時間ごとの太陽黄経は、下にあります。

日付 太陽黄経 日の出 入り

10月 1日 187.3557 5:54 17:45

10月 2日 188.3387 5:55 17:43

10月 3日 189.3221 5:56 17:42

10月 4日 190.3060 5:57 17:40

10月 5日 191.2904 5:57 17:39

10月 6日 192.2753 5:58 17:38

10月 7日 193.2608 5:59 17:36

10月 8日 194.2468 6:00 17:35

10月 9日 195.2334 6:01 17:34

10月10日 196.2206 6:01 17:32

10月11日 197.2084 6:02 17:31

10月12日 198.1969 6:03 17:30

10月13日 199.1859 6:04 17:28

10月14日 200.1757 6:05 17:27

10月15日 201.1661 6:05 17:26

10月16日 202.1571 6:06 17:25

10月17日 203.1488 6:07 17:23

10月18日 204.1411 6:08 17:22

10月19日 205.1340 6:09 17:21

10月20日 206.1275 6:10 17:20

10月21日 207.1216 6:10 17:18

10月22日 208.1162 6:11 17:17

10月23日 209.1114 6:12 17:16

10月24日 210.1072 6:13 17:15

10月25日 211.1035 6:14 17:14

10月26日 212.1002 6:15 17:13

10月27日 213.0975 6:16 17:12

10月28日 214.0952 6:17 17:11

10月29日 215.0935 6:17 17:10

10月30日 216.0921 6:18 17:09

10月31日 217.0913 6:19 17:08

オリオン群極大期の1時間ごとの太陽黄経

日付 時刻(JST) 太陽黄経

2025/10/21 0:00 207.1216

2025/10/21 1:00 207.1630

2025/10/21 2:00 207.2044

2025/10/21 3:00 207.2459

2025/10/21 4:00 207.2873

2025/10/21 5:00 207.3287

2025/10/21 6:00 207.3702

2025/10/21 7:00 207.4116

2025/10/21 8:00 207.4531

2025/10/21 9:00 207.4945

2025/10/21 10:00 207.5359

2025/10/21 11:00 207.5774

2025/10/21 12:00 207.6188

2025/10/21 13:00 207.6603

2025/10/21 14:00 207.7017

2025/10/21 15:00 207.7432

2025/10/21 16:00 207.7846

2025/10/21 17:00 207.8261

2025/10/21 18:00 207.8675

2025/10/21 19:00 207.9090

2025/10/21 20:00 207.9504

2025/10/21 21:00 207.9919

2025/10/21 22:00 208.0333

2025/10/21 23:00 208.0748

2025/10/22 0:00 208.1162

2025/10/22 1:00 208.1577

2025/10/22 2:00 208.1991

2025/10/22 3:00 208.2406

2025/10/22 4:00 208.2821

2025/10/22 5:00 208.3235

2025/10/22 6:00 208.3650

2025/10/22 7:00 208.4064

2025/10/22 8:00 208.4479

2025/10/22 9:00 208.4894

2025/10/22 10:00 208.5308

2020年7月2日 02時32分の大火球から習志野市に隕石落下! 船橋市内で2例目、3例目の隕石もみつかる。観測により次のような地区にまだ落下していることが考えられます。

1例目:7月2日朝に発見火球が目撃された時間帯に外で何かがぶつかったような音を聞き、夜が明けてから玄関のすぐ側の廊下に石が1つ落ちているのを見つけたということです。その日の夜のニュースで隕石の可能性があると知って翌朝、他にもないか探したところ、中庭でもう1つを見つけたそうです。

2例目: 発見地から約1km離れた船橋市内で発見されました。7月22日(水)にアパートの屋根瓦が割れているのが発見され、その修理の際に割れた瓦と一緒に近くの地面に破片が落ちていたといいます。(左写真)

お願いと注意

建物の屋根や壁から大きな音を聞いた場合 や 屋根や壁、ガレージなどに新しい破損が発生している場合には周辺に見慣れぬ石が無いか見ていただけるとありがたいです。*わざわざこの地区に出かけて探すようなことはおやめいただきたいと思います。

もし、隕石らしきものを発見した場合には 地域の博物館・科学館など、あるいは日本流星研究会またはSonotaCo Network(admin@sonotaco.jp)に連絡するようにお願いします。 日本流星研究会へは、このHPの「お問い合わせ」ページからご連絡をいただけるとありがたいです。もし、隕石の写真がとれましたら、HP担当の鈴木の以下のメールアドレスに添付ファイルでいただけるとありがたいです。 (ssshatle@nifty.com)

なお、捜索の際、私有地に許可なく入り込んだりそこから持ち出したり、交通妨害や迷惑行為などをしないようにしてください。また、コロナ禍の時期に不特定多数が集中することをさけるため、SNSヘの公開やマスコミなどへの直接連絡は、おやめいただくようにお願いします。拾われたものは、正式に鑑定して隕石と証明されなければ価値がありません。また、直接手を触れずにビニル袋や白紙などで包み取るようにしてください。なお、この項の内容は、SonotaCOネットワークより提供を受けています。ありがとうございました。 (地図はクリックすると拡大表示されます)

NMS会員の皆様には、今回のことについていろいろお考えがあるのではないかと思います。「会員の部屋」⇒「特集ページ」に過去の隕石関係掲載記事を近日中にまとめていきます。ご意見などは、回報に投稿をお願いします。